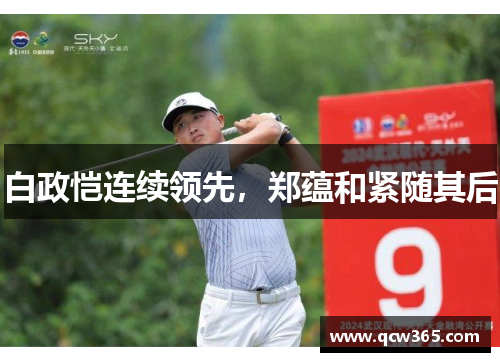

白政恺连续领先,郑蕴和紧随其后

在高尔夫球赛场上,白政恺与郑蕴和的较量成为近期最引人注目的焦点。白政恺凭借稳定的发挥连续多场领跑积分榜,而郑蕴和则以紧咬不放的姿态紧随其后,两人的竞争不仅展现了技术与心理的巅峰对决,也为中国高尔夫运动注入新的活力。本文从竞技状态、技术特点、心理韧性及未来潜力四个维度深入分析这场对决,探讨两人在赛场内外的成长轨迹,以及他们对中国高尔夫发展的深远影响。

1、竞技状态对比

白政恺近期的表现可以用“无懈可击”来形容。无论是巡回赛还是国际赛事,他始终能以稳定的击球精度和果岭控制能力占据领先位置。尤其在关键场次中,他的推杆成功率高达85%,多次在最后几洞实现逆转,展现出极强的比赛掌控力。

相比之下,郑蕴和的竞技状态则更具爆发性。他擅长在比赛中后程发力,往往通过精准的长杆进攻迅速缩小分差。例如在最近的海南公开赛中,他曾在落后5杆的情况下,凭借连续3个小鸟球将悬念保留到最后一刻。这种逆风翻盘的韧性,让他成为白政恺最强劲的对手。

两人的状态差异形成鲜明互补。白政恺像一台精密仪器般稳定运作,而郑蕴和则如同出鞘利剑充满侵略性。这种风格迥异的竞技状态,使得他们之间的较量充满戏剧张力,也让每场赛事都充满未知数。

2、技术特点解析

白政恺的技术体系建立在扎实的基本功之上。他的挥杆动作经过多年打磨,始终保持教科书般的标准弧度,即使在强风环境下也能保证击球线路的精准。此外,他对果岭地形的解读能力堪称大师级,常常能通过细微的坡度差异设计出最佳推击路线。

郑蕴和的技术优势则体现在力量与创新的结合上。他拥有巡回赛中排名前五的击球距离,1号木开球平均超过310码,配合独创的高抛球技巧,能在复杂地形中开辟进攻路线。不过,这种激进打法偶尔会导致攻果岭时落点偏差增大,成为需要改进的技术短板。

两人的技术差异在球场策略上体现得尤为明显。白政恺倾向于采用保守的风险控制策略,通过减少失误逐步累积优势;郑蕴和则更愿意冒险尝试高难度击球,以此换取决定性突破。这种技术风格的碰撞,为比赛增添了丰富的战术博弈层次。

3、心理韧性较量

在高压环境下,白政恺展现出与其年龄不符的沉稳。无论是面对对手反超还是场地突变,他的表情管理和动作节奏都保持高度一致性。这种特质在延长赛对决中尤为突出,曾有媒体统计他在加洞赛中的胜率超过70%,足见其关键时刻的心理抗压能力。

郑蕴和的强大心理则体现在逆境中的爆发力。他在落后时反而会激发更强的进攻欲望,这种特质在去年广州公开赛决赛轮得到充分验证。当时他在前九洞吞下3个柏忌的情况下,后九洞狂抓6只小鸟,最终以1杆优势险胜。这种绝地反击的能力,成为他追赶白政恺的重要资本。

两人的心理特质形成有趣的镜像对比。白政恺像深潭静水般波澜不惊,郑蕴和则如火山熔岩充满能量。这种差异不仅塑造了各自的比赛风格,更在对抗中催生出独特的化学反应,让观众见证顶级运动员的心理博弈艺术。

4、未来潜力展望

白政恺的技术全面性为其长远发展奠定坚实基础。年仅24岁的他已经拥有媲美老将的比赛阅读能力,若能加强短杆细腻度与赛事节奏调控,有望在国际赛场取得更大突破。其团队正在尝试引入生物力学分析系统,计划通过数据优化提升动作效率。

bv伟德郑蕴和的成长空间则集中在技术稳定性与战术规划层面。26岁的他正处于职业黄金期,若能在保持攻击性的同时降低失误率,完全具备冲击世界排名前五十的实力。据悉,其教练组已开始调整训练重点,着重强化沙坑救球与长草区处理能力。

两人不同的发展路径映射出中国高尔夫的新趋势。白政恺代表技术流派的传承与创新,郑蕴和则彰显力量型打法的突破可能。他们的良性竞争不仅推动彼此成长,更成为中国新生代球员冲击国际舞台的标杆案例。

白政恺与郑蕴和的竞争,已然超越个人胜负的范畴,成为观察中国高尔夫发展的绝佳窗口。他们用截然不同的方式诠释着这项运动的魅力,既有传统智慧的沉淀,也不乏锐意创新的突破。在技术层面,两人互补的技战术体系为中国球员提供了多元化发展的参考样本;在精神层面,他们展现的竞技风范重塑了公众对高尔夫运动的认知。

这场持续升级的较量,不仅加速了两位选手的成长蜕变,更激活了整个中国高尔夫生态。随着他们不断冲击国际赛事高峰,中国高尔夫正迎来从量变到质变的关键转折。未来无论谁主沉浮,这种高水平的竞争都将持续推动项目发展,为世界高尔夫版图注入更多东方力量。

国际滑板锦标赛盛大启幕 绚丽奇迹挑战世界

盛夏的热浪裹挟着青春的躁动,全球滑板爱好者的目光聚焦于这场汇聚顶尖高手的国际滑板锦标赛。霓虹灯下的赛场化为极限艺术的画布,来自30多个国家的选手以滑板为笔,在U型池、街式赛道上勾勒出令人屏息的空中...

瑞士风情滑雪胜地揭晓2021年度最佳雪场

在阿尔卑斯山脉的怀抱中,瑞士的滑雪胜地始终以得天独厚的自然条件和卓越的服务享誉全球。2021年,瑞士多个滑雪场凭借创新的设施、丰富的雪道、独特的文化体验以及可持续发展的理念,再度成为全球滑雪爱好者...